20. Labirinti di lettura

IV. In/out: sul lìmine della civiltà

9. Il coraggio di cambiare [Daniele Archibugi]

10. Dove siamo ora [Paul Krugman e Federico Caffé]

11. Di mese in mese [Laboratoire européen d'Anticipation Politique]

C'è un Rapporto della CIA elaborato per Il presidente degli Stati Uniti, intitolato "Global Trends 2025, ora tradotto in italiano, Il rapporto della CIA. Come sarà il mondo nel 2020? [Roma Gremese, 2009, pp. 256] riguardante le tendenze mondiale dei prossimi 15-17 anni.

Nel rapporto si prevede un calo costante della posizione dominante negli Stati Uniti nei prossimi decenni, a causa della rimodellizzazione del mondo generata dalla globalizzazione, dai pericoli del cambiamento climatico e dalle destabilizzazioni indotte dagli sconvolgimenti regionali, oltre che dalla scarsità di cibo, acqua e energia. È vero che gli scenari elaborati dalla CIA hanno perso un po' del loro smalto non avendo previsto nel Rapporto del 2004 il crollo dei mercati finanziari, ma ammaestrato da questo precedente il nuovo Rapporto è molto meno ottimista sul futuro dell'America, al punto di avvertire che il meno significativo tra gli strumenti disponibili sarà il potere militare, perché nessuno è in grado di condurre un attacco convenzionale con il necessario vigore. Un bel capovolgimento di prospettiva dopo la politica estera aggressiva seguita dalla precedente amministrazione. Il Rapporto prevede anche il crollo dell'influenza dell'Onu, della Banca mondiale e delle altre organizzazioni internazionali che dalla seconda guerra mondiali in poi hanno in qualche modo contribuito a mantenere la stabilità politica e economica del mondo. Ma se così sarà, non è affatto chiaro cosa sostituirà la governance mondiale. Il documento è stato immediatamente attaccato da più parti come superficiale, contraddittorio e ingenuo. Sta di fatto che esso appare piuttosto in linea con le recenti tendenze emerse nel mondo e per quanto ci sia una nuova e impensata presidenza degli Stati Uniti, c'è da dubitare molto che si potrà assistere a un rovesciamento degli approcci americani sulle questioni del governo mondiale.

Sicché - dopo aver esaminato nei precedenti percorsi scenari di lungo periodo e parte delle proposte di governo dell'economia per tirare fuori il mondo dalla situazione in cui lo hanno cacciato le ideologie di destra e il turbocapitalismo - sarà bene allargare l'orizzonte sulle prospettive di riforma politica necessaria e possibile leggendo l'ottimo saggio di Daniele Archibugi, Cittadini del mondo. Verso una democrazia cosmopolitica [Milano, il Saggiatore, 2009, pp. 331]. "Questo libro esordisce l'autore contiene una proposta per invertire radicalmente questa tendenza: estendere la democrazia all'interno degli stati, ma anche come forma di gestione degli affari globali". Quale sarebbe questa tendenza oggi predominante? Che più si affina la democrazia nei paesi avanzati, stante l'assetto attuale della globalizzazione, meno le decisioni interne contano, condizionate come sono dal quadro globale, mentre "una buona parte della popolazione mondiale, inclusa quella che dovrebbe trarre maggiore beneficio dalla democrazia nei propri paesi, ritiene i leader delle democrazie occidentali ipocriti e egoisti quasi quanto i suoi despoti". In altre parole, esiste (come abbiamo visto nei precedenti percorsi) una serie di decisioni a livello globale che è stata sequestrata da minoranze, con i bei risultati che sappiamo.

L'unica strada per uscire da questa situazione - scrive Archibugi è "realizzare le condizioni internazionali favorevoli per la democratizzazione dall'interno", non esportare la democrazia, magari con le armi come ha propagandato di voler fare la precedente amministrazione americana, ammantando di idealismo obbiettivi meno confessabili. Non si può esportare la democrazia, mentre è invece possibile e doveroso mettere in condizione i popoli di autodeterminare il proprio regime politico, magari attraverso un ruolo più attivo delle organizzazioni internazionali e con l'offerta di una maggiore integrazione. Sull'altro piatto della bilancia c'è il rispetto dei diritti umani e dei principi base della democrazia. E qui tornano in mente le responsabilità europee e di singoli suoi stati membri nel non aver prevenuto, per basse ragioni di bottega primo novecentesche o religiose, i genocidi seguiti alla dissoluzione della Jugoslavia, magari proponendo "a ogni comunità etnica di interrompere le ostilità promettendo un accesso veloce all'Unione".

I principi di base ai quali Archibugi affida la possibilità di edificare un mondo più stabile e giusto sono tre:

1. inclusione cosmopolita, nel senso democratico che tutti "debbono far partecipare al processo decisionale che li riguarda";

2. responsabilità cosmopolita, nel senso che non basta più che i decisori agiscano in nome e per conto di chi li ha eletti o nominati (ragion di stato), ma debbono anche sentire una responsabilità che travalica i confini dello stato;

3. terzietà, che è il modo per risolvere le divergenze senza voler imporre la propria volontà, ma affidandosi all'arbitrato.

È "l'applicazione di questi principi conclude l'autore che ci fa passare dalla politica della polis, fondata sul confine, a quella della cosmopolis", ossia all'estensione della democrazia, "non solo all'interno degli stati, ma anche come forma di gestione degli affari globali".

Archibugi affronta l'approccio alla politica internazionale rovesciando infatti il nesso tradizionale che parte dalla democratizzazione interna e arriva alla cooperazione internazionale, per concentrare l'attenzione sulle "condizioni internazionali favorevoli alla democratizzazione dall'interno". Quel che è certo, è che le democrazie non si tirano indietro nel perseguire scelte arbitrarie e egoiste, oltre a essere non meno bellicose di altri regimi e ad essere altrettanto letali per chi non vi appartiene. Lo abbiamo ampiamente visto nei percorsi precedenti. Questo non vuole ovviamente dire che il sistema democratico non sia superiore a tutti quelli fino ad oggi inventati e praticati nella storia. Anzi, Archibugi scrive che non si tratta solo di una questione di principio, ma del fatto che la democrazia conviene. Tutto sommato, essa espone meno di qualsiasi altro regime alla violenza politica, presuppone il rispetto dei diritti umani, procura comunque meno vittime nei conflitti internazionali, favorisce lo sviluppo, l'elevazione del tenore di vita, la protezione e la remunerazione del lavoro, aumenta le speranze di vita e produce meno carestie. Favorisce insomma la libertà. Se ci è permessa un'autocitazione: "Naturalmente, lo sviluppo umano come libertà va inteso come un processo, come un viaggio che guadagna nel tempo prospettive impensate e che si apre su scenari sempre nuovi. Da questo punto di vista, la stessa democrazia che ne è il corollario necessario - è un viaggio che non ha termine, anzi, la democrazia è il viaggio, è l'avventurosa storia umana che si riempie strada facendo di nuovi significati e di potenzialità prima inespresse e nella quale è impossibile indicare il limite oltre il quale c'è altro. Non si tratta della riedizione dell'idea delle magnifiche sorti e progressive dell'umanità né di un mal riposto orgoglio antropocentrico, ma di fare proprio, anche in questo caso, l'abito mentale evoluzionistico, che prende atto e si specchia nella nostra stessa storia biologica e culturale, come anche nel più grande affresco della natura". [in Prospettive del Novecento, Lulu.com, 2005]

L'approccio di Archibugi ha non solo il pregio di non mettersi necessariamente dal punto di vista occidentale, ma di rovesciare completamente le teorie e le pratiche politiche degli ultimi anni (degli ultimi decenni?) consistente nel tentare di esportare la democrazia (a parole) per proteggere quasi sempre interessi domestici. In sostanza, per fare della democrazia un paravento ideologico. E se la proposta è quella di "estendere la democrazia non solo all'interno degli stati, ma anche come forma di gestione degli affari globali", allora si tratta di partire da un progetto di questo tipo per creare le condizioni favorevoli allo stabilimento della democrazia in tutti i paesi, ma dall'interno. Da questo punto di vista, nessun paese può ergersi a guida e esempio del mondo, perché anche quelli più democratici (sia pure con varie gradazioni) soffrono di quella schizofrenia democratica che li ha condotti a comportarsi in un modo all'interno e in modo opposto sulla scena internazionale. Sta proprio nel superamento di questa schizofrenia il ricupero di una credibilità presso i paesi meno favoriti, nonché il più potente strumento per conquistare il consenso di intere popolazioni e culture a una via di governo democratica, oltre a essere l'unica vera e efficace arma contro la disperazione del terrorismo.

Come vedremo più avanti, si tratta di un approccio differente dal multiculturalismo e dal comunitarismo. Vogliamo anche sottolineare come una visione del genere sposta il confronto tra i realisti (le relazioni internazionali come politica permanente di potenza) e gli idealisti (piccole e grandi utopie universalistiche) sul terreno di una ragionevole praticabilità degli obbiettivi, senza che venga meno quella tensione ideale necessaria per combinare qualcosa.

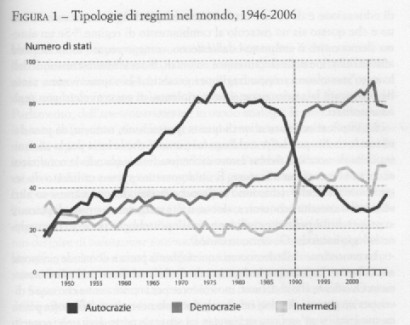

C'è comunque una buona notizia. Dal 1990 in poi, come mostra la tabella riportata nel libro, le democrazie hanno superato in numero le autocrazie e da allora la forbice si è ampliata a favore delle prime, con qualche allarmante inversione di tendenza negli ultimissimi anni.

Fonte: edizioni del Center for International Development

& Management Conflict, College Park

C'è però da preoccuparsi per la crescita delle situazioni intermedie, le quali possono segnare una fase di transizione tra autocrazia e democrazia, ma possono anche annunciare una discesa della democrazia verso l'inferno della tirannia, comunque mascherata.

L'autore confronta in dettaglio i diversi modelli di governance mondiale finora elaborati (confederale, federale e democratico-cosmopolitico), per concludere che solo l'ultimo "propone da una parte di integrare e dall'altra di limitare, le funzioni degli stati esistenti con nuove istituzioni fondate sui cittadini del mondo". Assumendo, insieme ad Hans Kelsen (di cui per altre ragioni abbiamo parlato in un Labirinto) che è incompatibile con il concetto di democrazia "che ci sia un soggetto politico o istituzionale che non debba rispondere a nessuno delle proprie azioni", il modello proposto da Archibugi deriva sostanzialmente, ci sembra, dall'esperienza dell'Unione Europea. Ma il lungo viaggio della democrazia è incompiuto, se mai potremo parlare di democrazia effettiva realizzata, finché non sarà risolto "il problema dell'inclusione". Non è un caso che non esista ancora una Dichiarazione universale dei principi democratici della stessa portata generale di quella sui diritti umani.

Le aree di intervento più sensibili di una democrazia cosmopolitica riguardano il controllo e la riduzione dell'uso della forza; l'accettazione delle diversità culturali; il rafforzamento del principio di autodeterminazione dei popoli; il monitoraggio degli affari interni degli stati da parte di organismi internazionali; una gestione partecipata dei problemi globali. L'architettura complessiva dei livelli di governo proposti riguardano sfere diverse (locale, statale, interstatale, regionale e globale), ammette diverse costituzioni politiche ma non l'accettazione acritica del principio di non interferenza, propone una democrazia tra gli stati (che è il punto critico essenziale di tutta la prospettiva mondiale). Naturalmente occorre intendersi sul significato di democrazia tra gli stati. E qui l'autore concorda con Robert A. Dahl sul fatto che "non c'è né va ricercata, assoluta simmetria tra democrazia negli stati e quella da istituire nelle organizzazioni internazionali"; un principio che tempera lo scetticismo dimostrato dallo stesso Dahl in un suo libro-intervista che abbiamo recensito, in cui sostiene che "per me è impossibile concepire uno Stato mondiale, con una costituzione democratica".

In un'utile anche se sintetica tabella finale, l'autore riassume le principali proposte avanzate nel saggio riguardanti la riforma del sistema politico-giuridico globale per costruire una democrazia cosmopolitica che assicuri stabilità, pace e equità. Il perno di un tale processo riformatore riguarda l'ONU. Il quale è certamente spesso inefficiente, ma non viene nemmeno messo in grado di esserlo. Per quanto riguarda le accuse di sperpero, queste sembrano più il risultato di campagne alimentate dagli stati che non hanno nessuna intenzione di rinegoziare gli assetti mondiali e della conseguente disinformazione sparsa a piene mani sui media, che un'accusa veritiera. In fondo il bilancio dell'organizzazione osserva Archibugi è inferiore a quanto spende per la sola istruzione la città di New York e i suoi dipendenti sono solo sessantunomila, meno di quelli della Guardia di finanza italiana. Ma vedremo in seguito quanto il progetto sia ancora lontano dall'agenda operativa dei governi, nonostante la possibile crisi di sistema che stiamo attraversando.

Sul tema della sicurezza occorrerebbe limitare se non eliminare il potere di veto dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza ("la più esasperata forma di oligarchismo intergovernativo"). L'argomento della riforma dell'ONU è stato oggetto di varie proposte, più o meno radicali, che non sono riuscite a trovare finora il consenso necessario. L'autore ne illustra i caratteri e la portata. Così come gli interventi umanitari andrebbero sottratti al potere di singoli stati o di coalizioni di stati per essere regolamentati e affidati a un corpo di polizia internazionale, che l'autore chiama una "armata di salvataggio permanente", riprendendo una vecchia proposta di Mitterrand in base alla quale i cinquanta maggiori stati del mondo avrebbero dovuto tenere a disposizione delle Nazioni Unite una forza permanente di mille militari ciascuna. Se si pensa che già oggi i vari corpi impegnati in missioni umanitarie superano le centomila unità, la vecchia proposta mitterrandiana appare persino moderata. Il tema dell'intervento umanitario è ovviamente molto delicato, considerando gli stravolgimenti che ha subito negli ultimi decenni per mascherare obbiettivi che di umanitario non avevano nulla. L'autore ne passa in rassegna alcuni, per concludere che solo il cosmopolitismo, a differenza delle altre correnti di pensiero, "prende l'impegno di assicurare agli individui una gamma di diritti fondamentali, anche quando il loro stato li sta violando, o non è capace di difenderli". Il che vuole in buona sostanza dire che la sovranità statale deve essere limitata, ma che debbono essere definite regole e procedure certe, internazionalmente condivise, che vanno dal fissare i casi in cui si può/deve intervenire, all'individuazione di chi può dichiarare un'emergenza umanitaria, al come e al chi deve intervenire.

Sulla questione della partecipazione, le proposte vanno dalla costituzione di un'Assemblea legislativa mondiale, indipendente dagli stati di provenienza, a una più razionale ripartizione dei seggi, in modo che paesi piccolissimi non abbiano lo stesso peso teorico di quelli più grandi, come avviene oggi nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU. Inoltre, sarebbe necessario integrare il consesso con rappresentanti di organizzazioni regionali intergovernative e con altri attori non governativi, come le Onlus. Sarebbe anche auspicabile che almeno uno degli ambasciatori accreditati all'ONU fosse eletto dai rispettivi cittadini.

Il potere giudiziario, separato da quello politico, andrebbe riformato e investito di maggiori competenze. Il presupposto è che venga condivisa l'esistenza di tre sfere di potere giuridico: interno agli stati, tra stati, globale. Da questa distinzione dovrebbe scaturire una più ampia concezione della legalità internazionale.

La Corte internazionale di giustizia andrebbe rafforzata rendendo obbligatoria la sua giurisdizione, anche nei casi di attori non statali e a tutela della minoranze etniche. La Corte penale internazionale dovrebbe vedere la partecipazione di tutti gli stati (attualmente centoventi stati hanno sottoscritto il trattato esecutivo, ad eccezione degli USA, della Cina, della Russia e di altri) e dovrebbe estendere il proprio potere di intervento oltre i singoli individui. Fino agli organismi. Il punto è che non è più tollerabile il principio "secondo cui nessuno è responsabile quando ha agito per conto di uno stato o perché obbediva agli ordini".

Andrebbero anche potenziati i poteri di intermediazione e dell'arbitrato in modo da "minimizzare il ricorso alla violenza".

Per la tutela dei diritti umani, nel Consiglio per i diritti umani costituito nell'ambito dell'ONU del 1996 occorrerebbe permettere una partecipazione di diritto e non per inviti delle organizzazioni non governative, mentre il compito di applicare sanzioni mirate in caso di violazione andrebbe assegnato all'Assemblea parlamentare mondiale. Di questa ipotesi hanno parlato sia i Forum sociali sia riviste accademiche ed è stata sostenuta dal Parlamento europeo e da quello canadese. D'altra parte, l'Onu non è stato fino ad oggi messo in condizioni di operare sul tema dei diritti umani per colpa delle grandi potenze ma anche per responsabilità di stati minori e ciò è stato ad avviso dell'autore "la causa principale della sua perdita di credibilità". In effetti, gli strumenti di intervento a disposizione del Consiglio dei diritti umani sono assai limitati. Del resto ha osservato Paolo Vernaglione nel breve saggio Alla ricerca di una sfera pubblica globale [Kainós. Rivista telematica di critica filosofica, n. 3]: "Benché oggi le agenzie dell'ONU abbiano proceduralizzato aiuti umanitari e gestione dei rischi, l'assenza di un diritto internazionale globale rende questi diritti non attivabili, benché altamente esigibili. Le legislazioni nazionali si limitano a risolvere nella contingenza i problemi di diritti umani e di nuovi diritti che si dislocano in uno spazio pubblico globale. La loro eccedenza dai luoghi tradizionali dello stato democratico è il segno di un inedito intreccio tra delimitazione della vita e costituzione di sfera pubblica. Essi devono esser presi sul serio come diritti fondamentali all'interno di una comunità globale. Detto altrimenti, fino a quando un diritto interstatale, oggi in crisi a causa dell'unilateralismo statunitense e della dottrina della guerra preventiva, non lascerà il posto ad una configurazione universalistica dei diritti storicamente affermati, i diritti umani e i diritti biopolitici non avranno riconoscimento". Un passo in avanti importante, che non richiederebbe mutamenti istituzionali di rilievo (ma comporterebbe una mezza rivoluzione nei rapporti internazionali) potrebbe essere il collegamento tra il rispetto dei diritti umani e la partecipazione a organismi internazionali come il WTO, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Qui si scontrano però due scuole di pensiero: una ritiene l'inclusione di regimi liberticidi nelle organizzazioni internazionali capace, alla lunga, di farli evolvere in senso democratico; l'altra, appunto, parte da una posizione etica per fare leva sull'esclusione come spinta a "mettersi in regola".

Per i processi di democratizzazione interna, occorrerebbe fornire un esplicito "sostegno alle forze democratiche operanti in regimi autoritari o in via di transizione". L'accesso degli stati alle organizzazioni internazionali andrebbe subordinato alla verifica del rispetto dei diritti umani, così come andrebbe fatto un costante monitoraggio da parte dell'Assembla parlamentare mondiale.

La democrazia globale potrebbe fare un concreto passo in avanti applicando alle varie organizzazioni internazionali "i valori di nonviolenza, controllo popolare e uguaglianza politica". L'Assemblea parlamentare mondiale dovrebbe inoltre agire sulla base di valori e di norme democratiche.

Di global governance si parla ormai da tempo, senza che siano stati fatti passi in avanti decisivi e, soprattutto, efficaci, come si dimostra con la crisi attuale, in cui i pirati della finanza hanno potuto operare non solo con il sostegno di molti governi, ma proprio utilizzando come ora tutti gli analisti ammettono il fatto di essere attori mondiali in grado di aggirare i controlli locali.

Naturalmente, può apparire a molti che gli obbiettivi così riassunti siano talmente ampi da risultare irrealistici, tuttavia "tra la difficoltà di realizzare a livello internazionale la democrazia come la conosciamo all'interno degli stati" e il fare molto poco per incrementare la legittimità del processo decisionale globale c'è una bella distanza. Intanto, in questo regno di nessuno opera in realtà la tecnocrazia degli organismi internazionali spesso libera da vincoli di controllo e/o subordinata a interessi particolari di grandi potentati non solo politici che, come abbiamo visto nei precedenti percorsi, è in grado di condizionare la vita di popoli e stati, con effetti concretamente e potenzialmente deleteri. Non per fare i populisti, ma troviamo particolarmente odioso e arrogante che tecnocrati molto ben pagati e assicurati distribuiscano in giro ricette per ridurre il tenore di vita di intere popolazioni o ne condizionino l'esistenza senza che esse ne sappiano nulla. Del resto, nel caso europeo, che pure è dotato di un parlamento, ma con scarsi poteri, l'esito negativo di alcuni recenti referendum nazionali può essere imputato anche a questo sentimento di insofferenza e di sfiducia nei confronti di burocrazie opache e poco controllabili.

Esistono delle forme di cosmopolitismo elitario e tecnocratico che, al fondo, nutrono un profondo scetticismo nei confronti della democrazia. Come nel caso di Ralf Dahrendorf, il quale ritiene un "abbaiare alla luna" la rivendicazione di una democrazia globale e sostiene il rafforzamento di istituzioni supernazionali in modo che siano scarsamente influenzabili dal basso. Cioè, proprio la situazione che ha portato all'attuale emergenza.

Ci sono altre obiezioni politico-culturali all'immaginazione di una democrazia mondiale. Per esempio, "i pensatori comunitaristi e multiculturalisti ritengono addirittura che ci sia un'intima contrapposizione tra democrazia e cosmopolitismo, sostenendo che un sistema politico può essere una cosa o l'altra, ma non tutte e due". Ne abbiamo visto alcuni esempi nei precedenti percorsi. Altri autori ritengono che le nuove responsabilità da assumere possano essere meglio svolte dagli stati piuttosto che da istituzioni riferite a cittadini del mondo e temono che la prospettiva cosmopolitica induca gli stati alla deresponsabilizzazione; invece, essa intende invece integrare e rafforzare e non sostituire l'ordine statale. Altri pensano che l'applicazione di questa nozione di cittadinanza "faccia smarrire il sentimento di solidarietà necessario per mantenere coesa una qualunque società"; ma non c'è ragione di temere una cosa del genere, perché "esprimere solidarietà per gruppi di persone lontane non significa negarla a chi vive nel nostro stesso quartiere" e, d'altra parte, aggiungiamo, la prospettiva cosmopolitica non surroga affatto i poteri e i costumi locali. A chi resiste a una tale prospettiva andrebbe chiesto: preferite che la vostra vita sia influenzata/condizionata da poteri globali lontani e incontrollati, che agiscono spesso in funzione di interessi a voi estranei e talvolta contrari, oppure preferite organizzare un sistema di regole che vi permetta di controllarli in qualche modo, per quanto indiretto? Certo si può rispondere di essere contrari alla globalizzazione, ma alla sua disarticolazione ci sta già pensando la crisi in corso, nonostante il gran parlare che si fa di coordinamento tra gli stati, e con esiti preoccupanti, come vedremo. Quanto al dubbio che una democrazia cosmopolitica possa ottenere una più equa distribuzione dei redditi, va osservato che, intanto, la globalizzazione e l'imperfetto intreccio di quella specie di oligarchia intergovernativa che si è affannata finora ad assicurare una governance globale, hanno comunque condizionato in senso positivo l'estendersi della democrazia negli stati. Inoltre, è proprio il cosmopolitismo politico-istituzionale che, rompendo barriere e superando chiusure autarchiche, favorisce l'estendersi dei diritti civili e la possibilità di attenuare, se non altro, i differenziali di ricchezza estremi oggi esistenti. D'altra parte, è da anni che predomina un'idea liberista nel mondo, senza che sia stata accompagnata da un controllo democratico, e i risultati li stiamo ora soffrendo.

Altri filoni, di tipo comunitarista, sostengono che "una democrazia cosmopolitica non potrebbe essere democratica per la mancanza di un demos globale". Ora, se è vero che manca ancora un demos globale, inteso come popolazione terrestre, va ricordato che intanto ne esiste già uno costituito da minoranze privilegiate (vedi, per esempio, la nozione superclass analizzata da David Rothkopf), e poi non bisogna sottovalutare il rapporto costitutivo che esiste tra formazione di un demos e istituzioni. Pensare infatti che "il demos sia indipendente dalle istituzioni è come affermare che sia indipendente della storia". Aggiungiamo che questo filone identitario, che ha imperversato e imperversa tuttora in vaste aree del mondo, si può declinare in vari modi. Per esempio, si presta alle peggiori manovre razziste e/o limitatrici della libertà personale, come ha sottolineato Amartya Sen nel libro Identità e violenza [Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 221]; ma comprende anche forme di critica di tipo nazionalista, come quella che accusa i cosmopoliti di trovarsi a casa dovunque ma di non avere solidarietà nei confronti di nessuno. Si tratta della vecchia storia delle radici, che vanno bene se investono la ricerca delle singole persone, un risalire la storia, ma che diventano una costrizione ideologica che mira al controllo sociale se estese al concetto di demos. Qui si innestano anche i miti della razza e gli etnocentrismi di nuovo conio, nonché le esasperazioni del principio di autodeterminazione.

Che cos'è un popolo? - si chiede l'autore. Qui non interessano le rivendicazioni confuse, le etnie presunte e il ritorno dei tribalismi, talvolta persino alimentati da organizzazioni criminali che vogliono farsi scudo della costituzione di stati debolissimi, oppure da interessi esterni, quanto l'individuazione di criteri che fanno riconoscere una comunità politica in quanto popolo. Sappiamo che, in realtà, "la definizione di popolo è sempre stata arbitraria". La questione va perciò affrontata assemblando diversi approcci, da quello storico-giuridico a quello culturale e sociologico, mentre va chiarito che - anche dal punto di vista storico e della prassi internazionale - ci sono tre diverse accezioni di autodeterminazione, a seconda che si tratti di popoli coloniali, o della costituzione di minoranze in uno stato, o del diritto di minoranze a godere di determinati diritti all'interno di uno stato. Passati in rassegna i vari casi, l'autore individua in tre percorsi o criteri la possibilità di pervenire a una gestione accettabile (certo, non perfetta) del diritto all'autodeterminazione. In primo luogo, occorre che sia accertata la volontà di un popolo a costituirsi in stato autonomo. Il che vuole dire che non è possibile surrogare tale decisione con le rivendicazioni di gruppi politici che si dichiarano rappresentativi della volontà popolare, e che di fatto la sequestrano. Inoltre, è necessario che il diritto venga esercitato sulla base delle norme costituzionali. In secondo luogo, occorre che siano preventivamente garantiti i diritti individuali e collettivi dei gruppi minoritari che confluirebbero nel nuovo stato. In terzo luogo, poiché una secessione cambia comunque il panorama internazionale, essa non può essere considerata un affare interno. Occorre perciò un monitoraggio e un controllo da parte di istituzioni sovranazionali.

Tutto ciò deve in sostanza essere coerente con il fatto che "nella società globale, gli stati, se non intendono operare né per la pulizia etnica, né per l'isolazionismo, né per l'omologazione forzata delle minoranze, sono obbligati a diventare multiculturali e multietnici". Ovvero, è solo nel quadro di un diritto cosmopolitico che il problema dell'autodeterminazione può essere gestito con il minimo di traumi.

D'altra parte, è proprio in un progetto di democrazia cosmopolitica che i vari livelli di governo possono trovare la loro equilibrata collocazione, mantenendo al minimo i conflitti interni ed esterni, nel quadro di una cittadinanza mondiale.

L'autore, riprendendo Kant e Condorcet, ammette però che la costruzione di un demos mondiale è possibile solo se parte dal presupposto "che sia possibile sviluppare il senso di responsabilità dei cittadini non solo del mondo, ma anche per il mondo". Il che, come abbiamo visto nel caso del problema ambientale, lascia poco campo agli interrogativi problematici e accorcia i troppo ampi spazi esistenti tra l'etica e la pratica, tanto più che ci troviamo di fronte a una tripla emergenza tecnologica, economica e ambientale.

Ma cosa sarebbe questa cittadinanza mondiale o cosmopolitica proposta dall'autore? In primo luogo, essa potrebbe essere assegnata ai milioni di rifugiati già assistiti dall'ONU. Cominciando da loro si depotenzierebbe anche l'accusa che il cosmopolitismo riguardi ristrette élite che viaggiano, conoscono almeno una lingua diversa da quella materna, lavorano in organismi internazionali e si muovono nel mondo per ragioni professionali. Ma poi si potrebbe estendere questo diritto di cittadinanza. E, infine, come abbiamo più volte sottolineato, significa che i diritti fondamentali sono garantiti da istituzioni superstatali. In poche parole, da un ordine mondiale diverso da quello attuale.

Il confronto, talvolta aspro, tra globalisti e antiglobalisti sembra essere oggi passato in seconda linea di fronte all'attuale crisi. Cosicché si può assistere alla scena di convinti globalisti (nel senso di liberisti sostenitori di un mercato che si auto regola) diventati fautori di misure protezionistiche e richiedenti interventi statali (si, però, mi raccomando...) e di radicali antiglobalisti diventati timorosi di una regressione che porta ad una maggiore instabilità mondiale in cui il rischio maggiore lo corrono i più poveri. Ma forse, come ci pare che sia stato sostenuto nel recente Forum sociale mondiale che si è tenuto a Belém dal 27 gennaio al 1 febbraio 2009, e che ha visto la partecipazione di centomila persone, la crisi è forse l'occasione per una politica non poi troppo distante dalla proposta di una democrazia cosmopolitica, considerato che l'appello finale chiede che le risposte alla crisi economica e ambientale "devono iscriversi nel quadro di un cambiamento radicale e di alternative, coerente con il bene comune dell'umanità. È necessario stabilire un sistema economico solidale, ambientalmente sostenibile e egualitario che produca lavoro dignitoso. Il sistema finanziario deve essere al servizio di questa economia e controllato democraticamente. Bisogna cambiare il sistema di produzione e di consumo. Bisogna reinventare il ruolo dello Stato a livello nazionale e internazionale con il controllo democratico dei popoli. Queste strategie richiedono un cambiamento nelle relazioni commerciali internazionali e un nuovo paradigma di giustizia nella interazione tra nord e sud".

Perché è successo quel che è successo in campo economico sociale e ambientale, lo abbiamo visto nei precedenti percorsi, ma le voci discordanti sono molte e, a livello di opinione pubblica media (se mai esiste una simile categoria), c'è una grande confusione; spesso incrementata da servizi televisivi che sulla profonda crisi economica tentano di fare solo da cassa di risonanza degli orientamenti governativi. Parliamo in particolare di casa nostra, dove, dopo aver letto analisi indipendenti provenienti da varie parti del mondo, sembra di entrare nel Paese delle meraviglie di Alice o in quello di Candide, a sentire certe dichiarazioni politiche. E dire che c'è un ministro, il quale nel passato recente ha esattamente gestito politiche pro-crisi, che continua ad accusare gli economisti di non aver capito nulla di quel che stava per capitare: chissà a quali economisti dava retta..., certo non gli saranno stati imposti da qualcuno.

Per fare il punto riassuntivo della situazione e da lì partire per capire cosa potrebbe succedere nell'immediato futuro, consigliamo di vedere sul Web le ottime slides di tre giovani economisti che provano a fare "informazione in modo semplice e approfondito quelle questioni in cui, se non si ha una preparazione specifica, si rimane spaesati tra dati ed opinioni contrastanti". Si tratta del sito Quattrogratti, il cui lavoro La crisi del sistema è davvero sintetico e chiaro, a partire dalla vignetta iniziale, il cui significato è che l'insieme dei "prodotti finanziari di distruzione di massa" che girano per il mondo ammontano a circa quattordici volte il PIL mondiale, secondo le stime della Banca dei regolamenti internazionali. Secondo altre fonti sarebbero invece circa venti volte. In sostanza, nessuno conosce con certezza l'ammontare della carta che "richiederebbe" di essere onorato all'incasso, perché se i titoli tossici venissero messi in bilancio porterebbero alla dichiarazione di fallimento banche internazionali e anche stati; la sola cosa certa è che ci vorrebbero da quattordici a venti Terre per farvi fronte. I primi veri spaziali raccontati dalla fantascienza sono stati i neoliberisti e gli speculatori: hanno emesso crediti persino nei confronti di esopianeti come quelli esistenti attorno alla stella HR 8799, che dista 128 anni luce dalla Terra.

In Italia, dove tutti tirano un sospiro di sollievo perché le banche non sembrerebbero particolarmente esposte, quasi nessuno parla della situazione degli enti locali che hanno cartolarizzato in modo massiccio i loro debiti. Perciò, l'unica osservazione che ci sentiamo di fare alle slides è che questa non è la crisi peggiore dopo quella del '29, ma che è probabilmente peggiore, come ha sostenuto l'economista Nicola Cacace.

Paul Krugman, che ha preso nel 2008 il Premio Nobel per l'Economia, è tra l'altro autore del libro Il ritorno dell'economia della depressione e la crisi del 2008[Milano, Garzanti, 2009, pp. 222]. Forse è uno di quegli economisti che il succitato ministro non ha letto (insieme, magari a Nouriel Roubini e a Federico Caffé), per non parlare di Joseph E. Stiglitz (di cui abbiamo parlato nel precedente percorso). Ora, proprio a proposito della crisi e degli sforzi che le autorità monetarie nazionali e internazionali stanno facendo manovrando tassi di sconto e altri strumenti, Krugman usa un'illuminante metafora e cioè che la finanza, come i batteri diventati antibiotico-resistenti, è ormai immune ai rimedi utilizzati dopo la crisi economica del '29. Non è un caso che continui l'emorragia di perdite nonostante gli straordinari abbassamenti dei tassi di sconto. Krugman, scrive che l'azione della Federal Reserve ha perduto di efficacia e, del resto, dopo l'ultimo taglio straordinario dei tassi (ritardatario, per la politica suicida fin qui seguita) della BCE, non c'è stata alcuna reazione positiva dei mercati.

È dal 1999 che l'autore denuncia le politiche economiche e finanziarie seguite dal Tesoro degli Stati Uniti e dalle organizzazioni internazionali da esso condizionate nei paesi che entravano in crisi (America Latina, Giappone e altri paesi asiatici), imponendo ricette quasi esattamente opposte a quelle keynesiane. Che ci siano responsabilità americane in materia non c'è dubbio, visto che è "il Segretario al tesoro degli Stati Uniti che in realtà decide le politiche del Fondo Monetario Internazionale". In poche parole, le politiche economiche di stampo liberista imposte dall'ideologia conservatrice in occasione delle precedenti grandi crisi regionali (che non ha esentato la stessa amministrazione di Clinton e, aggiungiamo di Blair), non sono state altro che le prove generali, il preludio, gli affluenti principali del grande fiume della crisi in corso. Questa è la tesi centrale del libro.

Il testo, ora rieditato, è in realtà un aggiornamento un po' troppo frettoloso di precedenti edizioni, su cui l'editore ha apposto l'accalappiante sottotitolo Il Premio Nobel per l'Economia ci spiega il "grande crac" e come uscirne. Mentre si tratta di una penetrante analisi delle crisi succedutesi negli ultimi decenni e di come esse non siano state altro che il preavviso della tempesta perfetta che si è scatenata con la crisi dei mutui subprime, dal punto di vista dell'uscirne le attese del lettore rischiano di rimanere deluse. D'altra parte, Krugman sembra un po' restio a spiegare più esplicitamente cosa significa la sua affermazione che "ancor oggi molti non accettano l'idea che le recenti crisi economiche abbiano messo in evidenza l'esistenza di un problema interno al sistema". Forse si riferisce al fatto, come osserva in altra parte del libro, che i tre obbiettivi principali della macroeconomia (di mercato) non possono essere contemporaneamente raggiunti (al massimo due) e che è probabile, aggiungiamo, che entrino in conflitto tra loro. Questi obbiettivi sono:

1. discrezionalità nella politica monetaria

2. tassi di cambio stabili

3. liberalizzazione degli scambi internazionali

Ciò premesso, le risposte delle autorità alle crisi possono essere solo tre:

i. l'abbandono della stabilità del tasso di cambio

ii. l'abbandono della politica monetaria discrezionale

iii. l'imposizione del controllo sui movimenti di capitale

Krugman non arriva a parlare di crisi di sistema, come vedremo che fanno altri analisti, in particolare europei, ma ci va molto vicino se giudica sostanzialmente inefficace la politica degli stati, che stanno attualmente pompando liquidità nel sistema bancario.

Non ripercorreremo qui le analisi che l'autore compie dei singoli casi regionali di crisi precedenti e delle ricette sbagliate messe in atto dagli organismi internazionali. Ne abbiamo già parlato in altri scritti e le diagnosi dell'autore non si discostano molto da quelle di Joseph E. Stiligtz ne I ruggenti anni Novanta e in La globalizzazione e i suoi oppositori.

"Abbiamo scoperto che l'economia mondiale è molto meno rassicurante di quanto potessimo immaginare" scrive Krugman nell'illustrare la sua tesi sul "ritorno dell'economia della Depressione", quella degli anni '30 del Novecento. C'è una domanda scarsa, che non riesce a sfruttare la capacità produttiva disponibile, e che "è ormai diventata un chiaro ostacolo al benessere di gran parte del mondo". In altre parole, "l'economia dell'offerta" perseguita negli ultimi decenni (abbiamo visto con quali esiti nella globalizzazione), ha significato, come sappiamo, anche un'offerta di mezzi finanziari inediti, del tutto sganciati dall'economia reale, che né i governi, né gli accademici cantori della liberazione da "lacci e lacciuoli", né i banchieri come Alan Greenspan, per diciotto anni a capo della Fed, hanno mai contrastato. Anzi osserva l'autore -: "Greenspan metteva in guardia contro l'esuberanza dell'economia irrazionale ma non ha mai agito concretamente per frenarla". Gli è cambiato il sistema sotto il naso e lui non se ne accorto? Si accettano anche altre ipotesi. Come vedremo in seguito, suoi illustri predecessori si erano fatti portatori inascoltati di radicali riforme che avrebbero evitato il disastro attuale. Ora, persino su Il Sole/Ore Mario Margiocco ha potuto scrivere che: "Così come non sono estranee agli avvenimenti di questi giorni teorie economiche che hanno dominato gli ultimi 30 anni e hanno esaltato da un lato l'efficienza dei mercati, e dall'altro la possibilità, con adeguate formule matematiche e l'utilizzo del computer, di minimizzare i rischi. È il mondo dei prodotti finanziari derivati, strumento utile e innovativo se usati con una certa cautela, "arma finanziaria di distruzione di massa", secondo la famosa definizione di Warren Buffett del 2003, se usati in modo eccessivo." [La crisi dei mercati e la politica americana, di Mario Margiocco, 28 settembre 2008]

La posta in gioco per Krugman, pur considerandola una "eventualità remota", è l'esistenza di un progresso economico, visto che "è difficile che i liberi mercati riescano a sopravvivere in un mondo dove la scarsità della domanda rappresenta una minaccia continua". Il problema è che il modello di intervento più o meno classico, nonostante un mondo globalizzato, e per utilizzare una delle tre risposte che abbiamo visto sopra, ossia quello dei tassi di interesse fluttuanti, può andare bene per i paesi avanzati ma non per gli altri, come hanno dimostrato le crisi messicana, thailandese, indonesiana e così via. D'altra parte, Krugman sostiene che "la soluzione keynesiana sia una soluzione temporanea", come dire: tamponare il problema in attesa che si riavviino gli automatismi dell'economia. La sua ricetta finale sembra essere quella sul controllo dei capitali, sia pure in via transitoria: "... quando una crisi minaccia di esplodere, sarebbe nell'interesse non solo del paese, ma degli stessi investitori, imporre controlli d'emergenza sui capitali come è nell'interesse di tutti se la popolazione di una città colpita dal terremoto ottiene il coprifuoco dal governo". L'autore mette le mani avanti e dichiara di essere per il libero mercato e che "è particolarmente cosciente che più cose si proibiscono, maggiori sono le occasioni di corruzione e nepotismo", il che è però talmente vero che rischia di non significare nulla. Non è che infatti il libero mercato sia stato meno alieno dall'incoraggiare altre forme di corruzione e illegalità, fino alla costruzione di intere economie pirata, come abbiamo visto nel terzo percorso con il libro di Loretta Napoleoni, Economia canaglia. Anzi per dirla più chiara, ci si chiede perché mai pirati e mascalzoni debbano essere trattati con i guanti in nome di un mercato con cui non c'entrano per nulla. A meno che non si sostenga che è mercato (legittimo) anche quello della droga o degli schiavi o delle speculazioni che gettano sul lastrico milioni di persone e interi stati. Queste ultime, infatti, non fanno meno vittime degli altri.

L'altra ipotesi di manovra, quella dell'abbandono della politica monetaria discrezionale, ad avviso dell'autore non funziona. Significherebbe un nuovo ancoraggio all'oro, oppure l'adozione di una moneta mondiale. Anzi l'autore parte proprio da un esperimento mentale immaginando la creazione di una sola valuta planetaria il "globo" per dimostrarne la non fattibilità. Si tratta un po' della ripresa della vecchia proposta di John M. Keynes di adottare il bancor come nuova moneta mondiale. Secondo Krugman le economie del mondo sono su livelli troppo differenziati per permettere una politica monetaria omogenea, sicché a parte la lesione delle sovranità statali di grandi potenze - dopo l'adozione del "globo" i singoli continenti sarebbero costretti a inventare una propria valuta. E il ciclo ricomincerebbe. Secondo l'autore "solo pochi economisti hanno ancora nostalgia per l'epoca dello standard aureo, o immaginano di poter introdurre il "globo"; l'indipendenza monetaria internazionale, o addirittura quella regionale, viene considerata un requisito indispensabile". Dobbiamo però dire che l'adozione di monete continentali sarebbe già un bel passo in avanti dissuasivo rispetto alle manovre speculative, e comunque la questione dipende da quanto sarà distruttiva la crisi attuale. Ma ne riparleremo nel prossimo percorso.

Il punto su cui si concentra comunque il saggio è quello della messa sotto controllo degli hedge funds, misura su cui, come vedremo, nei prossimi mesi dovrebbe essere presa (forse) una qualche decisione. Questi fondi, che sono speculativi, non ne sono gli unici responsabili ma hanno certamente agito come moltiplicatori della crisi, che "ha investito soprattutto istituzioni finanziarie non regolamentate". Il fatto è che, sulla spinta dell'allora ministro del Tesoro dell'amministrazione Clinton, Rubin (poi naturalmente riciclatosi nella Citigroup), nel 1999 è stato abolito negli Stati Uniti il Glass-Stegal Act, che aveva introdotto nel 1933 una forma di assicurazione sui depositi e con cui si "proibiva alle banche commerciali, o a società da esse controllate, di sottoscrivere, detenere, vendere o comprare titoli emessi da imprese private". [Se il conflitto è positivo, di A. F. Pozzolo, in Lavoce.info del 30 agosto 2008] L'ubriacatura deregolamentatrice ha depotenziato i controlli delle autorità monetarie che, saldata alla "libera attività" di società di rating che producevano valutazioni addomesticate, ha portato il conflitto di interessi a diventare l'asse portante dell'economia nei paesi avanzati. Il fatto è che gli hedge funds "non minimizzano i rischi aggiunge Krugman [...] in realtà fanno più o meno l'opposto". Ma "quanto sono grandi" si chiede ancora l'autore -? "In realtà nessuno lo sa, perché fino a poco tempo fa nessuno pensava che fosse necessario saperlo.

Ora, proprio su questo punto del sapere e non sapere ci sarebbe qualcosa da dire.

L'indimenticabile Federico Caffè, in un saggio prima edito ne Il Giornale degli economisti e Annali di economia del 1971 [n. 9/10] e poi nella raccolta Un'economia in ritardo [Torino, Boringhieri, 1976 pp. 155, non più in commercio] parlava, a proposito delle dinamiche economiche già predominanti a quel tempo, di "inquinamento finanziario" del mondo. E non si riferiva certo a singoli episodi. A quelli che si lamentano degli economisti perché non si sono accorti per tempo del disastro in arrivo, va ricordato anche Federico Caffè, i cui testi dovrebbero avere letto, magari all'Università.

Perché, si chiedeva già allora il grande economista, i politici si accorgono sempre in ritardo di ciò che accade in campo economico? Questo ritardo diagnosticava - è "dovuto alla mancanza di tempestività nel recepire aspetti che risultino chiaramente individuati sul piano conoscitivo, per la particolare sensibilità di alcuni autori per un più metodico impegno di formazione"; e poi nella "più recente politica economica italiana è infatti possibile rilevare un grado notevole di trasformismo, in forza del quale, a un certo momento, tutti hanno detto e dicono le stesse cose [a quanto pare si tratta di un fenomeno permanente, nda]. A un coerente gioco delle parti si è andato sostituendo un continuo rimescolamento delle carte. Chi aveva tempestivamente fornito una indicazione valida ma rimasta inascoltata, viene ora scavalcato dal vociare dei ritardatari che apportano ai raggiunti convincimenti un fervore a volte ingenuo, a volta arrogante". Rimane aperto aggiungeva Caffè "il problema del costo sociale del ritardo con il quale determinate esigenze emergono dalla consapevolezza dei politici". Già, chi paga per questa ignorante o voluta imprevidenza?

Oggigiorno sembra che basti additare al pubblico ludibrio gli speculatori e il sistema finanziario, cosa peraltro giusta; però manca la compagnia dei politici che hanno esaltato e difeso nell'immediato passato il sistema, accusando i critici di essere dei menagrami, o dei passatisti o dei comunisti sfegatati. E non solo i banchieri, ma molti di questi politici sono ancora in servizio.

Caffè ne scusava in un certo senso persino l'operato, assolvendoli dall'accusa di aver fatto da palo alla grande rapina compiuta, parlando di "carenze dovute sostanzialmente a forme anacronistiche di arretratezza e provincialismo culturale", in ciò accomunando progressisti e liberalconservatori. Ora, se adottiamo la parola rapina ai tempi di Caffé, come dovremmo definire ciò che è accaduto dagli anni Novanta in poi? Un giornale amico della finanza come l'Economist ha parlato saccheggio. [Looting stars, The Economist, 31 gennaio u.s]

Ma parlare di rapina o saccheggio (quasi fosse un crimine minore) ai danni dei cittadini è forse eccessivo? Aggiungeva Caffè, nell'iniziare l'analisi del sistema borsistico e finanziario che già all'epoca si era avviato sulla china del disastro, che "da tempo sono convinto che la sovrastruttura finanziario-borsistica, con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalisticamente avanzati, favorisca non già il vigore competitivo, ma un gioco spregiudicato di tipo predatorio che opera sistematicamente a danno di categorie innumerevoli e sprovvedute di risparmiatori, in un quadro istituzionale che, di fatto, consente e legittima la ricorrente decurtazione o il pratico spossessamento dei loro peculi". E aggiungeva (è bene riportare per intero il passo): "Un fenomeno di rigetto costituirebbe, in altri termini, la soluzione radicale di fronte al funzionamento odierno dei mercati di borsa. Sono consapevole che un'affermazione del genere può essere considerata ingenua o stravagante. Ma è tempo che gli economisti, per esigua che possa essere la loro voce, non si limitino ad analizzare a posteriori il susseguirsi di "crolli" sconvolgenti ma dissocino a priori la loro responsabilità, con il documentare i costi sociali del mercato di borsa. Nelle condizioni odierne di estesa concentrazione del potere economico e finanziario, esso non è strumento di vigore competitivo e di allocazione efficiente del capitale monetario; bensì strumento di un complesso intreccio di manovre e strategie, prive di ogni connessione con la logica di un'economia di mercato e rese possibili dalle deformazioni che essa ha subito con l'affermarsi di una configurazione storica del capitalismo, ormai anacronistica".

Per dirla chiaramente, i pirati del primo capitalismo liberista non sono stati affatto messi in condizione di non fare più danni perché la loro attività di pirati è intrinseca al sistema, ne è parte costituente, seppure non necessaria dal punto di vista di un'economia di mercato. E lo è osserva appunto Caffè - per motivi che con l'economia non c'entrano affatto, tanto che sarebbe possibile sottoporre tali attività a riforme drastiche (cosa che ovviamente i governi si sono ben guardati dal fare: di qui la loro connivenza), senza apportare danni effettivi all'attività economica, perché si tratta di "istituzioni che storicamente sono venute a coesistere con l'economia di mercato stessa, ma non sono essenziali al suo funzionamento".

Di cosa stava parlando Caffè? Della borsa e della struttura finanziaria mondiale, le quali hanno avuto la licenza (dai politici) "di espropriare l'altrui risparmio". Ce le ricordiamo tutti, spero, le esaltazioni mediatiche dei raider di borsa e l'ammirazione sparsa a piene mani attorno a spericolate operazioni finanziarie, i cui critici venivano sbeffeggiati e considerati antimoderni. Sul banco degli accusati di Caffè salivano già gli esaltatori della funzione della borsa come razionale allocatrice di risorse, i fondi di investimento e altre attività finanziarie innovative, la cui missione principale "era in realtà sostituita dalla ricerca spregiudicata di scappatoie fiscali, legislative e valutarie", tra i vari paesi del mondo. Come paradigma di tutto ciò, l'autore indicava lo scandalo internazionale dello IOS, che nessuno ricorda più.

Senza che ciò apportasse alcun danno all'economia reale, Caffè, come altri a quel tempo, sostenevano la necessità dell'eliminazione in toto "della speculazione borsistica, soprattutto nel comparto dei titoli azionari, che appare la soluzione appropriata a una epoca in cui, proprio per l'accresciuto numero dei risparmiatori alla ricerca di investimenti finanziari, appare inevitabile, e insanabile con accorgimenti istituzionali, che essi siano sempre esposti a rischi sproporzionati alle proprie capacità conoscitive". Molto più tardi, proprio per gli studi sulle asimmetrie informative strutturali esistenti nei mercati, Joseph E. Stiglitz, che abbiamo già citato, prese il premio Nobel. Insomma, Caffè proponeva di sciogliere quel groviglio di interessi e di manipolazioni finanziarie che avevano trovato nella borsa il loro centro operativo, senza essere con ciò essere al contrario di quanti sostenevano la capacità del mercato del mercato di autoregolarsi - "essenziale per il mantenimento di un'attività produttiva multiforme, dinamica e progressiva".

Per dimostrare come non fosse affatto vero che le borse fossero l'incarnazione dell'ideale sistema degli automatismi che permettono l'incontro tra domanda e offerta, celebrato da teorici dell'economia, Caffè citava le ricerche, allora molto conosciute, di William J. Baumol, il quale sosteneva che "il meccanismo automatico non è lasciato solo a se stesso, c'è un uomo nascosto nel meccanismo che in effetti lo fa muovere. Poiché questa è, in essenza, una delle funzioni principali di chi opera come specialista nel mercato della borsa". Questo specialista amministra in sostanza i prezzi, ma solo entro certi limiti e solo nel breve periodo (oggi addirittura l'istante che corre sul filo del Web); per lui "gli altri compiti di stabilizzazione o sono ragionevolmente al di fuori delle possibilità di azione [...] (come accade nelle tendenze di lungo periodo), o non risultano soddisfatti in modo valido e persistente".

Le quotazioni azionarie rispecchiano insomma molto poco la reale situazione economica delle imprese (e le attese di profitto) e molto di più i fenomeni di speculazione e di aspettative. In altre parole, il cuore del meccanismo borsistico è portatore di un'instabilità continua, oltre che di comportamenti irrazionali, di cui finiscono regolarmente per fare le spese i risparmiatori e l'economia reale, quando le sue risorse non sono state deviate verso spregiudicate attività finanziarie, come nel caso della Enron, della Cirio o della Parmalat; nel qual caso a farne le spese di ultima istanza sono ancora e sempre i risparmiatori. Insomma, la questione della concorrenza, dell'efficienza e di una corretta allocazione delle risorse non c'entra nulla con l'istituzione borsistica così come si è andata configurando. La realtà di un meccanismo presentato come impersonale e dotato di una razionalità operativa propria, al cui interno opera invece un uomo in carne e ossa, ricorda la moda di certi automata sette-ottocenteschi che stupivano le folle riuscendo a rispondere alle domande del pubblico, ma al cui interno era nascosto un nano. La concezione della borsa come guardiana dell'efficienza conclude Caffè è un mito ma "la forza dei miti tuttavia, come è ben noto, consiste nella loro resistenza ai fatti che li smentiscono".

Caffè era solo un economista un po' strano che parlava fuori dal coro, un eretico che faceva delle prediche inutili? Il fatto è che si trattava di una testa di eccezionale lucidità e perspicacia. L'introduzione al libro e il saggio che stiamo citando sono impressionanti, se confrontati con quanto sta accadendo oggi e che egli non poteva certo prevedere nei dettagli. Ma lui stesso scriveva che "è preferibile aver ragione in termini vaghi, anziché sbagliare con tutta precisione". E non è nemmeno da dire che le opinioni di Caffè sulle attività di borsa e sulle speculazioni finanziarie rappresentassero la voce isolata di un economista appartenente a un mondo periferico. Non solo il già citato Baumol, ma persino William McChesney Martin, per quasi vent'anni governatore della Fed, aveva presentato un radicale progetto di riforma finanziaria e delle borse. Naturalmente la proposta fu affossata, ma il suo interesse scriveva Caffé stava nell'indicazione "che le proposte stesse forniscono delle carenze rilevabili nei mercati di borsa americani e, soprattutto della estensione del fenomeno della intermediazioni parassitaria". Ed eravamo giova ricordarlo solo nel 1971!

Il risparmio che si dirige verso la borsa e che dovrebbe servire a formare e incrementare il capitale reale, avendo come contropartita "la difesa dall'erosione monetaria", in realtà aggiungeva Caffé - ha un pesante costo sociale "costituito dalle manipolazioni e dalle speculazioni a cui si prestano i titoli, e in particolare quelli azionari". In buona sostanza, le stesse osservazioni che quarant'anni dopo sono costretti a fare Paul Krugman e altri.

Il punto cruciale del progetto di McChesney Martin non consisteva solo nella costituzione di una borsa unificata, ma anche nell'escludere "l'ammissione, come membri dell'organizzazione destinata a concretare il progettato mercato unificato di borsa, delle banche, delle compagnie fiduciarie, dei fondi di investimento e di altre istituzioni analoghe". L'ex governatore proponeva anche che oltre alle istituzioni bancarie in quanto tali nessun loro esponente potesse "partecipare alla gestione di fondi di investimento". L'obbiettivo era di eliminare o quantomeno mettere sotto controllo il conflitto di interessi strutturalmente micidiale per la trasparenza del mercato. Tutto il contrario di quello che hanno predicato e attuato poi i neoliberisti e il turbocapitalismo. E i nipotini di Reagan, sedicenti liberali italiani, contro i quali Caffé pronunciò l'ultima sua lezione ex cathedra, quasi presagisse che le sue non fossero solo prediche inutili, ma la testimonianza di una sconfitta della razionalità e dell'equità (in breve, di quella ancor oggi necessaria rivoluzione democratica, la cui mancanza ha segnato e segna il ritardo civile italiano), ebbene costoro sono proprio quelli che con varie declinazioni e casacche continuano a decidere le nostre sorti. Magari ricorrendo ai soldi pubblici quando le cose vanno male e picconando il welfare State quando si arricchiscono a spese degli altri. Insomma, per dirla con Ermanno Rea: "se la barca traballa e i marosi sono alti, viva Keynes. Se la barca marcia e il vento è in poppa, liberismo a oltranza".

Ermanno Rea, nel suo bel libro L'ultima lezione. La solitudine di Federico Caffé scomparso e mai più ritrovato [Torino, Einaudi, 2008, pp. 290], ancora così valido a distanza di anni, ci ha restituito la figura umana e scientifica di un riformista vero, per il quale il fine autentico del proprio lavoro era "l'uomo; l'uomo con il suo sacrosanto diritto al lavoro e alla dignità; l'uomo nelle sue varianti più deboli e vulnerabili, come il povero, l'emarginato, il vecchio, il bambino; l'uomo inteso come sviluppo armonico di tutti gli strumenti del suo auspicabile e possibile benessere (gli strumenti del welfare State, naturalmente)". Per inciso, Caffè era dell'opinione di Adam Smith e non di John Sturart Mill a proposito della crescita economica. Quest'ultimo scriveva nel 1848, dopo aver dichiarato di non disprezzare affatto l'idea di un'economia stazionaria: "Confesso che non mi piace l'ideale di vita di coloro che pensano che la condizione normale degli uomini sia quella di una lotta per andare avanti; che l'urtarsi e lo spingersi gli uni con gli altri, che rappresenta il modello esistente della vita sociale, sia la sorte maggiormente desiderabile per il genere umano, e non piuttosto uno dei più tristi sintomi di una fase del processo produttivo". Caffé era certamente d'accordo sul non urtarsi e non spingersi, ma obbiettava che se non ci fosse stata crescita, ovviamente di un tipo diverso da quella che ha denunciato per tutta la vita, non ci sarebbe stato granché da dividere tra le popolazioni più sfavorite.

Una testimonianza, quella di Federico Caffè, di scienza rigorosa, di indipendenza intellettuale, di umanità laica e di impegno sociale straordinari.

Torna in biblioteca

Torna all'indice dei labirinti